Introduzione

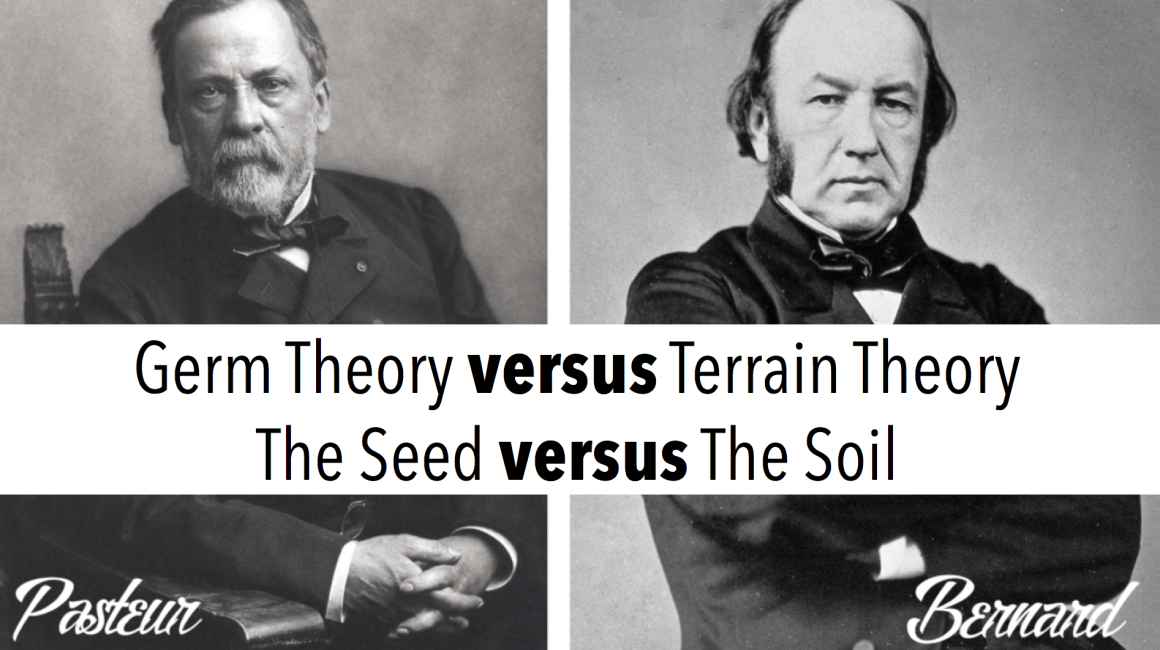

La storia della medicina è segnata da dibattiti fondamentali che hanno plasmato la nostra comprensione della salute e della malattia. Uno dei più significativi e persistenti è la divergenza tra la Teoria dei Germi, associata principalmente a Louis Pasteur, e la Teoria del Terreno, sviluppata dal suo contemporaneo Antoine Béchamp. Questo scontro di paradigmi, emerso nel XIX secolo, non rappresenta solo una disputa storica, ma offre una lente cruciale attraverso cui esaminare l’evoluzione del pensiero medico e le attuali sfide sanitarie. Comprendere le origini, i principi e le implicazioni di entrambe le teorie è essenziale per navigare nel complesso panorama della salute moderna, caratterizzato dall’emergere di malattie croniche, dalla resistenza agli antibiotici e da un crescente interesse verso approcci personalizzati e olistici, inclusi quelli promossi dal “biohacking biointegrato”.

Questo report esaminerà i principi fondamentali e lo sviluppo storico della Teoria dei Germi e della Teoria del Terreno, analizzando la controversa relazione tra Pasteur e Béchamp, incluse le accuse di plagio. Verrà valutato lo stato scientifico attuale delle idee specifiche di Béchamp, come i microzimi e il pleomorfismo, e si esplorerà l’impatto di entrambe le teorie sulla medicina convenzionale e sugli approcci olistici. Infine, verranno confrontati i due approcci e si sintetizzeranno le informazioni per offrire una prospettiva integrata sulla loro rilevanza contemporanea, con particolare attenzione alle implicazioni per le strategie di ottimizzazione della salute nel biohacking biointegrato. L’obiettivo è superare una visione dicotomica, riconoscendo i contributi e i limiti di ciascuna prospettiva per una comprensione più completa della salute umana.

Sezione 1. La Teoria dei Germi:

Una Rivoluzione nella Medicina

La Teoria dei Germi rappresenta una delle pietre miliari nella storia della medicina, che ha trasformato radicalmente la comprensione delle malattie infettive e gettato le basi per la microbiologia moderna e le pratiche igienico-sanitarie. Il suo sviluppo è intrinsecamente legato al lavoro pionieristico di Louis Pasteur e Robert Koch.

1.1. Superare la Generazione Spontanea: Il Lavoro Fondamentale di Pasteur

Prima dell’affermazione della Teoria dei Germi, la dottrina della generazione spontanea – l’idea che la vita, in particolare quella microbica, potesse sorgere spontaneamente dalla materia non vivente o in decomposizione – era ampiamente accettata. Louis Pasteur, attraverso una serie di esperimenti rigorosi e ingegnosi condotti a metà del XIX secolo, confutò definitivamente questa teoria. I suoi celebri esperimenti con i matracci a collo di cigno dimostrarono che brodi sterilizzati rimanevano privi di vita microbica se protetti dalla contaminazione aerea, mentre quelli esposti all’aria venivano rapidamente colonizzati da microrganismi. Pasteur provò così che i microbi non si generavano dal nulla, ma provenivano dall’ambiente esterno, trasportati dall’aria o da altre fonti.

Questa confutazione non fu solo una vittoria scientifica, ma rappresentò un cambiamento paradigmatico fondamentale. Dimostrando l’impossibilità della generazione spontanea, Pasteur stabilì l’agente causale nei microbi presenti nell’ambiente. Non si trattava più di accettare passivamente la comparsa della vita microscopica, ma di riconoscere che questi organismi invisibili erano entità biologiche reali, provenienti dall’esterno e capaci di interagire con la materia organica, causandone la trasformazione (come nel caso della fermentazione o della putrefazione). Questo gettò le basi concettuali per considerare i microbi non solo come prodotti della decomposizione, ma come potenziali agenti causali di processi biologici, inclusa la malattia. Accettare questa idea non fu immediato; anche eminenti scienziati dell’epoca trovavano difficile abbandonare la generazione spontanea, considerandone la negazione una specie di eresia.

1.2. Dalla Fermentazione alla Malattia

Il percorso di Pasteur verso la Teoria dei Germi iniziò con i suoi studi sui processi di fermentazione. Indagando sui problemi di deterioramento che affliggevano l’industria francese del vino e della birra tra il 1850 e il 1860, Pasteur dimostrò che la fermentazione non era un semplice processo chimico, ma era causata dall’attività di microrganismi specifici, come i lieviti. Scoprì che diversi tipi di fermentazione (alcolica, lattica) erano associati a diversi tipi di microbi e che la presenza di microbi indesiderati poteva causare l’acidificazione o il deterioramento del prodotto. Da queste osservazioni nacque la pastorizzazione, un processo di riscaldamento controllato per eliminare i microbi responsabili del deterioramento, preservando la qualità di alimenti come latte, vino e birra.

Questi studi sulla fermentazione portarono Pasteur a un’intuizione cruciale: se microrganismi invisibili potevano causare trasformazioni chimiche così profonde nella materia organica, potevano anche essere responsabili delle malattie negli organismi viventi. Questa ipotesi fu rafforzata dal suo lavoro sulla pébrine, una malattia che stava devastando l’industria della seta francese. Pasteur identificò un microrganismo specifico come causa della malattia nei bachi da seta e dimostrò che poteva essere prevenuta isolando le uova sane e fornendo cibo non contaminato. Questo fu un passo fondamentale nel collegare un microbo specifico a una malattia animale.

Il lavoro di Pasteur fu complementare e, in parte, stimolato dalla rivalità con il medico tedesco Robert Koch. Koch fornì prove definitive a sostegno della Teoria dei Germi sviluppando metodi rivoluzionari per la microbiologia. Introdusse l’uso di terreni di coltura solidi (come l’agar gelificato) per isolare e coltivare batteri in colture pure, permettendo lo studio di singole specie microbiche. Sviluppò tecniche di colorazione per rendere i batteri più visibili al microscopio e utilizzò la microfotografia per documentare le sue scoperte. Fondamentalmente, Koch formulò i suoi celebri “Postulati”, un insieme di criteri rigorosi ancora oggi utilizzati per stabilire una relazione causale tra un microrganismo specifico e una malattia specifica. Utilizzando questi metodi, Koch identificò in modo inequivocabile gli agenti causali di malattie devastanti come l’antrace (1876), la tubercolosi (1882) e il colera (1883).

Il lavoro di Pasteur fu complementare e, in parte, stimolato dalla rivalità con il medico tedesco Robert Koch. Koch fornì prove definitive a sostegno della Teoria dei Germi sviluppando metodi rivoluzionari per la microbiologia. Introdusse l’uso di terreni di coltura solidi (come l’agar gelificato) per isolare e coltivare batteri in colture pure, permettendo lo studio di singole specie microbiche. Sviluppò tecniche di colorazione per rendere i batteri più visibili al microscopio e utilizzò la microfotografia per documentare le sue scoperte. Fondamentalmente, Koch formulò i suoi celebri “Postulati”, un insieme di criteri rigorosi ancora oggi utilizzati per stabilire una relazione causale tra un microrganismo specifico e una malattia specifica. Utilizzando questi metodi, Koch identificò in modo inequivocabile gli agenti causali di malattie devastanti come l’antrace (1876), la tubercolosi (1882) e il colera (1883).

L’affermazione della Teoria dei Germi non fu solo un trionfo concettuale, ma dipese in modo cruciale dai progressi tecnologici e dalla rigorosità metodologica. L’invenzione e il perfezionamento del microscopio nel corso dei secoli permisero a scienziati come Pasteur e Koch di osservare direttamente i microrganismi. Le tecniche di sterilizzazione, coltura pura e colorazione sviluppate da Koch furono essenziali per isolare, identificare e studiare i microbi in laboratorio. I Postulati di Koch fornirono un quadro logico e sperimentale per dimostrare la causalità. Senza questi strumenti e metodi, l’idea che germi invisibili causassero malattie sarebbe rimasta un’ipotesi difficile da verificare scientificamente. Inoltre, la dinamica tra Pasteur e Koch, alimentata anche dalla rivalità nazionale tra Francia e Germania dopo la guerra franco-prussiana del 1870-71, sembra aver accelerato il ritmo delle scoperte. Questa competizione spinse entrambi gli scienziati a cercare prove sempre più solide e a identificare rapidamente nuovi patogeni e potenziali trattamenti, dimostrando come fattori esterni alla pura ricerca scientifica possano influenzare il progresso della conoscenza.

1.3. Impatto Fondamentale sulla Medicina Moderna e sull’Igiene

L’accettazione della Teoria dei Germi rivoluzionò quasi ogni aspetto della medicina e della salute pubblica:

Igiene e Sanità Pubblica: La consapevolezza che i germi invisibili fossero la causa di molte malattie portò a un’enfasi senza precedenti sull’igiene personale e pubblica. Pratiche come il lavaggio delle mani, la sterilizzazione dell’acqua e degli alimenti e la gestione sicura dei rifiuti divennero fondamentali per prevenire la diffusione delle infezioni. Questo segnò uno stacco rispetto alle precedenti teorie miasmatiche, che attribuivano le malattie ad “arie cattive” o squilibri generici.

Chirurgia: Il chirurgo inglese Joseph Lister, ispirato dal lavoro di Pasteur sulla fermentazione e sulla presenza di germi nell’aria, applicò la Teoria dei Germi alla pratica chirurgica. Introdusse l’uso dell’acido carbolico (fenolo) come antisettico per sterilizzare strumenti chirurgici, pulire le ferite e persino spruzzarlo nell’aria della sala operatoria per uccidere i germi. Queste tecniche asettiche ridussero drasticamente le infezioni post-operatorie e la mortalità, trasformando la chirurgia da una pratica spesso fatale a una procedura più sicura. Pasteur stesso può essere considerato il padre dell’igiene in medicina. Tuttavia, l’adozione di queste pratiche non fu immediata. Nonostante le scoperte di Lister negli anni ’60 del XIX secolo, ci volle tempo perché la comunità medica abbandonasse vecchie abitudini; ancora alla fine degli anni ’70 e persino negli anni ’90, alcuni chirurghi operavano senza maschere o camici puliti, evidenziando l’inerzia dei sistemi medici di fronte a cambiamenti radicali.

Vaccinazione: Partendo dal lavoro pionieristico di Edward Jenner sulla vaccinazione contro il vaiolo, Pasteur sviluppò un metodo scientifico per creare vaccini basato sull’attenuazione dei patogeni. Scoprì, quasi per caso con il colera dei polli, che l’inoculazione con una coltura batterica indebolita (attenuata) poteva conferire immunità contro la forma virulenta della malattia. Applicò con successo questo principio per sviluppare vaccini efficaci contro l’antrace nelle pecore (utilizzando batteri attenuati dal calore o dall’esposizione all’ossigeno) e contro la rabbia negli esseri umani (utilizzando virus attenuati attraverso passaggi seriali nel midollo spinale di conigli). Il trattamento riuscito del giovane Joseph Meister, morso da un cane rabbioso, nel 1885, fu un evento epocale che consolidò la fiducia nella vaccinazione. Il lavoro di Pasteur sulla vaccinazione aprì la strada allo sviluppo di numerosi altri vaccini nel XX secolo, che hanno salvato milioni di vite e portato all’eradicazione o al controllo di molte malattie infettive. Anche in questo caso, l’introduzione dei vaccini incontrò resistenze iniziali, dovute a paure e obiezioni religiose o filosofiche.

Basi per gli Antibiotici: Sebbene la scoperta degli antibiotici (come la penicillina da parte di Fleming) sia avvenuta decenni dopo, la Teoria dei Germi fornì il razionale fondamentale per il loro sviluppo: l’idea che fosse possibile colpire selettivamente i microrganismi specifici responsabili di una malattia. Il lavoro di Paul Ehrlich all’inizio del XX secolo sulla ricerca di “proiettili magici” – sostanze chimiche in grado di uccidere i microbi senza danneggiare l’ospite – fu una diretta conseguenza del paradigma germinale. La sua scoperta di composti efficaci contro la sifilide e lo sviluppo di antitossine per la difterite (insieme a Behring e Roux) furono passi cruciali verso la chemioterapia moderna.

In sintesi, la Teoria dei Germi, pur affrontando scetticismo iniziale e richiedendo tempo per essere pienamente integrata nella pratica, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, fornendo un quadro scientifico per comprendere, prevenire e trattare le malattie infettive, con un impatto duraturo e profondo sulla salute umana.

Sezione 2. La Teoria del Terreno:

Una Prospettiva Alternativa

Contemporaneamente all’ascesa della Teoria dei Germi, una visione alternativa della malattia veniva proposta da Antoine Béchamp, uno scienziato francese rispettato e poliedrico (chimico, medico, farmacista e biologo), nonché acerrimo rivale di Pasteur. La sua Teoria del Terreno (o teoria pleomorfica) offriva una spiegazione radicalmente diversa dell’origine e dello sviluppo delle malattie.

2.1. Antoine Béchamp: La Centralità del ‘Milieu Intérieur’

Il fulcro della teoria di Béchamp risiedeva nel concetto di “terreno” biologico, ovvero l’ambiente interno dell’organismo (il milieu intérieur, concetto sviluppato anche da Claude Bernard). Secondo Béchamp, lo stato di salute o di malattia non dipendeva primariamente dall’aggressione di microbi esterni, ma dalla condizione del terreno interno. Un terreno sano ed equilibrato sarebbe stato in grado di resistere alla malattia, mentre un terreno compromesso – a causa di fattori come cattiva alimentazione, tossicità, stress o squilibri fisiologici – diventava suscettibile.

In questa prospettiva, i microbi spesso associati alle malattie non erano visti come la causa primaria, ma piuttosto come una conseguenza o un sintomo di uno squilibrio preesistente nel terreno. Béchamp sosteneva che i germi fossero opportunisti che prosperavano in un ambiente interno alterato, o addirittura che potessero originarsi da elementi già presenti nel corpo quando il terreno si deteriorava. Questa visione capovolge la logica della Teoria dei Germi: non era il germe a causare il terreno malato, ma il terreno malato a permettere o generare il “germe” patogeno.

2.2. Microzimi e Pleomorfismo: I Mattoni della Vita e della Malattia?

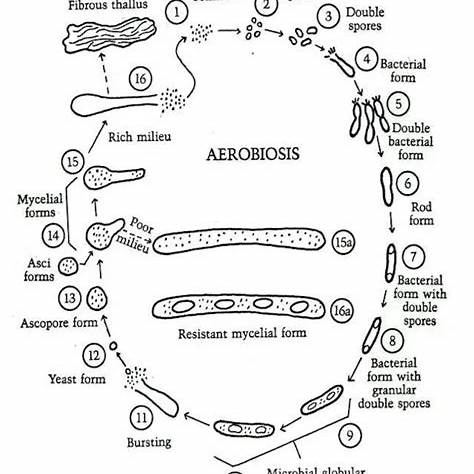

Per spiegare i meccanismi alla base della sua teoria, Béchamp introdusse due concetti chiave: i microzimi e il pleomorfismo.

Microzimi: Béchamp postulò l’esistenza di particelle subcellulari minuscole, che chiamò microzimi (dal greco “piccolo fermento”), presenti in tutti i tessuti viventi e persino nella materia inorganica come il calcare. Li considerava le unità biologiche fondamentali ed elementari, preesistenti alle cellule stesse, dotate di attività enzimatica e potenzialmente immortali. Secondo Béchamp, i microzimi erano i veri artefici della vita: in condizioni favorevoli, si aggregavano per formare cellule e tessuti; in condizioni sfavorevoli o dopo la morte dell’organismo, erano responsabili della decomposizione, trasformandosi essi stessi.

Pleomorfismo: Strettamente legato al concetto di microzimi era il principio del pleomorfismo (dal greco “molte forme”). Béchamp sosteneva che i microzimi non fossero entità statiche, ma potessero cambiare forma e funzione in risposta alle condizioni del terreno circostante. In un organismo sano, i microzimi svolgevano funzioni fisiologiche normali. Tuttavia, se il terreno diventava squilibrato (ad esempio, per acidosi o tossicità), i microzimi potevano “evolvere” o trasformarsi in forme più complesse, inclusi batteri, lieviti o funghi, che venivano quindi considerati patogeni. Questa capacità di trasformazione era la chiave della sua spiegazione della malattia: le forme microbiche patogene non erano necessariamente invasori esterni, ma potevano emergere endogenamente dalla mutazione dei microzimi autoctoni in risposta a un terreno compromesso.

Questa visione pleomorfica si contrapponeva nettamente al concetto di monomorfismo sostenuto da Pasteur e dalla microbiologia classica, secondo cui ogni specie microbica ha una forma stabile e si riproduce fedelmente. Per Béchamp, la forma e la funzione dei microbi erano fluide e dipendenti dal contesto (il terreno).

La Teoria del Terreno di Béchamp, con i suoi concetti di microzimi e pleomorfismo, proponeva quindi un’ontologia biologica radicalmente diversa da quella della Teoria dei Germi. Invece di un modello basato sull’invasione esterna da parte di specie microbiche fisse e ostili, Béchamp offriva una visione dinamica e trasformativa, in cui la vita e la malattia emergevano dall’interazione complessa tra le unità fondamentali (microzimi) e le condizioni dell’ambiente interno (terreno). La salute era vista come un equilibrio da mantenere, piuttosto che una guerra da combattere contro nemici esterni.

Sezione 3. Un Secolo di Controversie: Pasteur vs. Béchamp

La divergenza tra le teorie di Pasteur e Béchamp non si limitò a un dibattito accademico, ma sfociò in una lunga e aspra controversia personale e scientifica, le cui eco risuonano ancora oggi, alimentando discussioni sulla paternità delle scoperte e sulla direzione presa dalla medicina moderna.

3.1. Dispute Scientifiche e Rivalità

Il conflitto tra i due scienziati si manifestò in diverse aree chiave della ricerca dell’epoca:

Fermentazione: Entrambi studiarono intensamente i processi fermentativi, ma giunsero a conclusioni diverse sui meccanismi e sulla natura dei “fermenti”. Béchamp rivendicò la priorità nella dimostrazione che organismi viventi (che lui chiamava microzimi) fossero i responsabili della fermentazione e potessero svilupparsi anche in assenza di materia albuminosa preesistente. Accusò Pasteur di aver travisato i suoi lavori, in particolare riguardo al ruolo delle muffe nell’inversione dello zucchero, suggerendo che Béchamp avesse cambiato idea solo dopo aver appreso delle ricerche di Pasteur presentate nel 1857. La disputa sulla priorità in questo campo fu particolarmente accesa.

Malattie del Baco da Seta: Anche nello studio della pébrine e della flaccidità, malattie che minacciavano l’industria sericola, le interpretazioni dei due scienziati divergevano. Mentre Pasteur identificò specifici microrganismi come agenti causali, Béchamp interpretò i fenomeni alla luce della sua teoria dei microzimi e del terreno compromesso, sentendosi anche in questo caso defraudato del merito delle sue scoperte da parte di Pasteur. Il successo pratico ottenuto da Pasteur nel debellare la malattia oscurò le interpretazioni di Béchamp.

Causa delle Malattie: La divergenza più profonda riguardava la natura stessa della malattia infettiva. Per Pasteur e i sostenitori della Teoria dei Germi, la causa era un agente patogeno specifico esterno. Per Béchamp, la causa primaria risiedeva nello squilibrio del terreno interno, che permetteva ai microzimi endogeni di trasformarsi in forme patogene. Questa differenza fondamentale alimentò una rivalità che durò per tutta la loro vita.

La rivalità non fu solo scientifica ma anche personale, esacerbata forse da differenze caratteriali e, secondo alcuni, da un contesto di competizione accademica e nazionale.

3.2. Accuse di Plagio e Soppressione

Una delle eredità più controverse di questa rivalità sono le persistenti accuse, mosse principalmente dai sostenitori di Béchamp, secondo cui Louis Pasteur avrebbe plagiato sistematicamente le idee del suo rivale e utilizzato la sua crescente influenza politica e le sue abilità comunicative per promuovere il proprio lavoro e sopprimere quello di Béchamp. Libri come “Béchamp or Pasteur? A Lost Chapter in the History of Biology” di Ethel Douglas Hume (pubblicato originariamente nel 1923) e “Pasteur: Plagiarist, Imposter” di R.B. Pearson (1942) articolano dettagliatamente queste accuse, presentando Béchamp come il vero pioniere misconosciuto e Pasteur come un abile ma disonesto autopromotore.

Secondo questi autori, Pasteur avrebbe attinto a piene mani dalle ricerche di Béchamp sulla fermentazione, sulle malattie dei bachi da seta e persino sul concetto di microbi come agenti causali, semplificandole o distorcendole per adattarle alla propria teoria monomorfista. Si sostiene che l’abilità di Pasteur nel comunicare, nel creare esperimenti spettacolari e nel coltivare relazioni con le istituzioni scientifiche e governative gli permisero di ottenere riconoscimenti e finanziamenti, mettendo in ombra il lavoro più complesso e forse meno “vendibile” di Béchamp. Alcune fonti arrivano a definire l’operato di Pasteur una “frode scientifica e medica”.

È importante notare che la storiografia scientifica mainstream tende a ridimensionare queste accuse, attribuendo a Pasteur le scoperte chiave che hanno fondato la microbiologia e la Teoria dei Germi, pur riconoscendo Béchamp come uno scienziato di valore. Le accuse di plagio sono spesso viste come “probabilmente ingiustificate” o come il risultato dell’amarezza di una rivalità scientifica persa. Tuttavia, la persistenza di questa narrativa alternativa, supportata da una documentazione specifica presentata dai suoi sostenitori, evidenzia come la costruzione della storia scientifica sia un processo complesso, influenzato non solo dai dati sperimentali ma anche da fattori personali, istituzionali e dalla capacità dei protagonisti di imporre la propria versione dei fatti. Il caso Pasteur-Béchamp illustra come una specifica narrazione scientifica possa diventare dominante, anche a fronte di controversie irrisolte e voci dissenzienti che continuano a sfidarla decenni dopo.

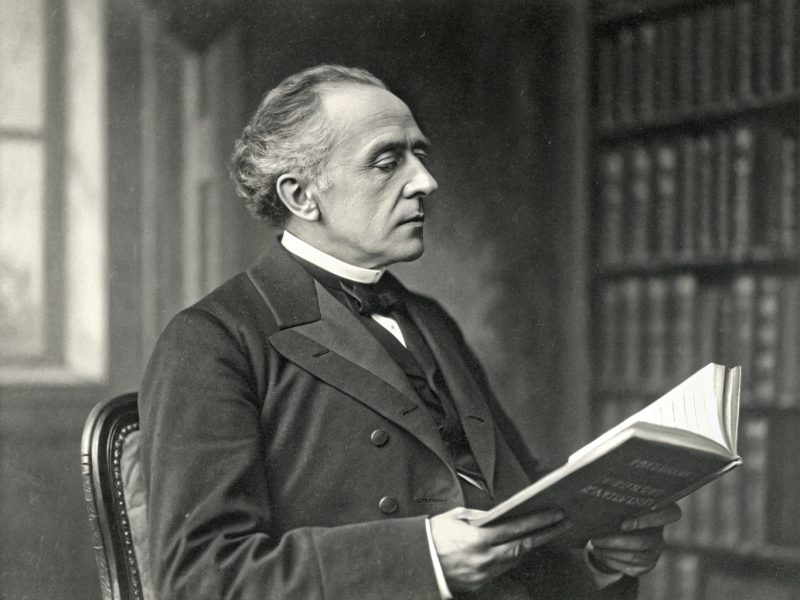

3.3. “Il Terreno è Tutto”: Indagine sulla Presunta Ritrattazione di Pasteur

Un elemento centrale nella narrativa che rivaluta Béchamp è la celebre frase attribuita a Pasteur sul letto di morte: “Bernard avait raison. Le germe n’est rien, c’est le terrain qui est tout” (“Bernard aveva ragione. Il germe è niente, il terreno è tutto”). Questa presunta ritrattazione finale viene spesso citata come prova che Pasteur stesso avesse riconosciuto i limiti della sua Teoria dei Germi e la validità della prospettiva del terreno.

La citazione fa riferimento a Claude Bernard, un altro eminente fisiologo francese contemporaneo, noto per i suoi studi sull’omeostasi e sul concetto di milieu intérieur (ambiente interno). Bernard, pur non essendo direttamente coinvolto nella disputa Pasteur-Béchamp, aveva sottolineato l’importanza della stabilità dell’ambiente interno per la salute e suggerito che il “terreno” dovesse essere predisposto affinché un germe potesse attecchire e causare malattia. Questa visione aggiungeva una dimensione interattiva alla teoria lineare germe → malattia.

La fonte della citazione di Pasteur è spesso indiretta, riportata in opere successive come il libro “The Stress of Life” (1956) di Hans Selye o “The Healing Brain” (1987) di Ornstein e Sobel, che a loro volta potrebbero averla tratta da resoconti precedenti (Selye la attribuisce al Professor Rénon). La sua autenticità storica è dibattuta: mancano fonti primarie dirette e inequivocabili risalenti al momento della morte di Pasteur che la confermino, e alcuni storici della medicina la considerano apocrifa o almeno non verificabile.

Tuttavia, al di là della sua veridicità letterale, la persistenza e la popolarità di questa citazione sono significative. Essa simboleggia, per i sostenitori della Teoria del Terreno e per molti approcci olistici alla salute, un riconoscimento tardivo, da parte del padre stesso della Teoria dei Germi, dell’importanza cruciale dei fattori legati all’ospite (il terreno) nel determinare l’esito dell’incontro con i microbi. Anche se Pasteur non avesse pronunciato esattamente quelle parole, la loro risonanza suggerisce una percezione diffusa, sia storica che attuale, che un modello focalizzato esclusivamente sul germe sia incompleto. La citazione incarna il desiderio di una visione più integrata della salute e della malattia, che riconosca pienamente l’interazione dinamica tra l’agente esterno e la condizione interna dell’ospite, riecheggiando le profonde intuizioni di Claude Bernard sulla stabilità del milieu intérieur.

Sezione 4. L’Eredità di Béchamp Sotto la Lente Scientifica

Mentre la Teoria dei Germi è diventata il paradigma dominante nella medicina moderna, le idee specifiche di Antoine Béchamp, in particolare i concetti di microzimi e pleomorfismo, hanno seguito un percorso diverso. È fondamentale valutare queste idee alla luce delle conoscenze scientifiche attuali per comprenderne la validità e la potenziale rilevanza.

4.1. Valutazione dei Microzimi: Un Concetto Perso nel Tempo?

Il concetto di microzimi, come descritto da Béchamp – particelle elementari, viventi, immortali, dotate di capacità enzimatica e capaci di organizzarsi in cellule o trasformarsi in microbi – non trova conferma nella biologia molecolare e cellulare moderna. Le scoperte fondamentali del XX e XXI secolo hanno identificato le strutture e i meccanismi alla base della vita in modo molto diverso. Il DNA e l’RNA sono riconosciuti come i depositari dell’informazione genetica, le proteine (enzimi inclusi) come gli esecutori delle funzioni cellulari, i ribosomi come le fabbriche di proteine, i mitocondri come le centrali energetiche, e le membrane cellulari come barriere selettive. In questo quadro consolidato, non c’è spazio né evidenza per l’esistenza dei microzimi come entità biologiche fondamentali con le proprietà attribuite loro da Béchamp. La ricerca moderna non ha identificato particelle subcellulari viventi e pleomorfiche che orchestrano la vita e la malattia nel modo da lui ipotizzato. Pertanto, il concetto specifico di microzima di Béchamp deve essere considerato superato dal progresso scientifico.

4.2. Il Pleomorfismo Rivisitato: Da Béchamp alla Microbiologia Moderna

Il concetto di pleomorfismo, tuttavia, merita una discussione più ampia. Sebbene la teoria di Béchamp sulla trasformazione dei microzimi in batteri o funghi diversi non sia scientificamente valida, l’osservazione che i batteri possono cambiare forma e persino alcune caratteristiche in risposta all’ambiente è stata ampiamente confermata dalla microbiologia moderna. Questo fenomeno, oggi anch’esso definito pleomorfismo (o più specificamente, variabilità morfologica), è però compreso in un quadro biologico completamente diverso da quello di Béchamp.

La scienza attuale riconosce diverse forme di variabilità morfologica batterica, che sono strategie adattative codificate geneticamente e attivate da specifici segnali ambientali:

Forme L (L-forms): Sono varianti batteriche che hanno perso, parzialmente o completamente, la loro parete cellulare rigida, spesso in risposta a stress come la presenza di antibiotici (es. penicillina) che mirano alla sintesi della parete. Queste forme assumono morfologie variabili (sferiche, filamentose) e possono essere coinvolte nella persistenza delle infezioni e nella resistenza agli antibiotici.

Spore: Alcuni batteri (es. Bacillus, Clostridium) possono formare endospore, strutture altamente resistenti e metabolicamente dormienti, in risposta a condizioni ambientali avverse come la mancanza di nutrienti. Le spore possono sopravvivere per lunghi periodi e germinare nuovamente in cellule vegetative quando le condizioni tornano favorevoli.

Biofilm: All’interno delle comunità di biofilm, i batteri spesso mostrano morfologie e fisiologie diverse rispetto alle loro controparti planctoniche (libere). La formazione di biofilm è una strategia adattativa complessa che coinvolge cambiamenti nell’espressione genica e nel comportamento cellulare.

Corpi Rotondi (Round Bodies): Nelle spirochete (come Treponema denticola, agente di malattie parodontali, o Borrelia burgdorferi, agente della malattia di Lyme), è stata osservata la formazione di strutture sferiche chiamate “round bodies”. Inizialmente considerate solo una risposta a stress (fame, antibiotici, cambiamenti osmotici), ricerche recenti con tecniche avanzate come la crio-microscopia elettronica hanno mostrato che possono formarsi anche durante la crescita attiva (log phase), suggerendo un ruolo più complesso nel ciclo vitale, nella persistenza e forse nella disseminazione. La formazione di questi corpi rotondi è un processo regolato, influenzato da segnali interni come i livelli del metabolita S-adenosilmetionina (SAM).

Cambiamenti Morfologici nei Micobatteri: Anche nei micobatteri (il genere che include l’agente della tubercolosi), sono stati documentati cambiamenti di forma, ad esempio da bastoncellare a coccoide, correlati alle diverse fasi di crescita (esponenziale vs. stazionaria) e associati a cambiamenti nell’espressione di geni specifici coinvolti nella morfologia cellulare.

È cruciale sottolineare la differenza fondamentale tra questa moderna comprensione del pleomorfismo batterico e la teoria di Béchamp. La variabilità morfologica osservata oggi avviene all’interno di una specifica linea genetica batterica; si tratta di adattamenti fenotipici (cambiamenti nell’aspetto o nella funzione) di una data specie in risposta a stimoli, governati da meccanismi genetici e molecolari specifici. Non si tratta, come postulava Béchamp, di una trasmutazione fondamentale di “microzimi” indifferenziati in specie batteriche o fungine completamente diverse, né di un’origine della vita batterica dalla materia non vivente o dai tessuti stessi.

Nonostante ciò, si potrebbe argomentare che Béchamp, osservando la variabilità delle forme microbiche al microscopio in diverse condizioni (ad esempio, in tessuti malati o in colture), avesse colto un fenomeno biologico reale – la capacità dei microbi di adattare la loro forma all’ambiente – anche se lo interpretò attraverso un quadro teorico (quello dei microzimi) che si è rivelato errato. La sua enfasi sul “terreno” come fattore scatenante di questi cambiamenti trova un’eco nella moderna comprensione degli stimoli ambientali (stress, nutrienti, segnali chimici) che inducono le transizioni morfologiche nei batteri.

4.3. Spiegare le Anomalie: Nanobatteri e “Artefatti” nel Sangue

Alcuni fenomeni osservati più recentemente sono stati talvolta collegati, spesso in ambienti non accademici, alle idee di Béchamp, a causa della loro apparente somiglianza con i microzimi o il pleomorfismo. Tuttavia, indagini scientifiche rigorose hanno fornito spiegazioni alternative:

Nanobatteri (NB): Negli anni ’90, furono descritte delle entità sub-micrometriche (50-500 nm), pleomorfiche, che sembravano auto-replicarsi in coltura e furono trovate associate a calcificazioni patologiche (es. calcoli renali) e altre malattie. Furono inizialmente proposte come una nuova forma di vita batterica, i “nanobatteri”. La loro piccola dimensione, la capacità di passare attraverso filtri sterilizzanti e la loro associazione con processi biologici ricordavano superficialmente i microzimi. Tuttavia, ricerche successive hanno dimostrato in modo convincente che i cosiddetti NB non sono organismi viventi. Si tratta, piuttosto, di complessi mineralo-proteici non biologici, formati dalla precipitazione di idrossiapatite di calcio (HAP) insieme a proteine sieriche (come albumina, fetuina-A, apolipoproteine). Questi complessi si formano spontaneamente in condizioni di sovraccarico di calcio e fosfato nel siero, mimando la crescita osservata in coltura, e la loro pleomorficità è il risultato di processi chimico-fisici di aggregazione e precipitazione. Sono probabilmente un sottoprodotto dei meccanismi fisiologici che prevengono la calcificazione indesiderata.

“Artefatti” nell’Analisi del Sangue Vivo (LBA): Tecniche come l’Analisi del Sangue Vivo in campo oscuro (Live Blood Analysis – LBA), popolari in alcuni ambiti della medicina alternativa, pretendono di osservare nel sangue fresco particelle pleomorfiche che vengono talvolta interpretate come batteri, funghi o altre forme derivanti dai “microzimi” di Béchamp, indicativi dello stato del “terreno”. Tuttavia, studi scientifici che hanno analizzato queste strutture hanno concluso che si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di artefatti non viventi. Sono vescicole di membrana e aggregati proteici derivanti dalla normale degradazione ex vivo (fuori dal corpo, sul vetrino) delle cellule del sangue (globuli rossi, piastrine) e dalla precipitazione di proteine plasmatiche durante l’osservazione. Queste strutture possono aumentare di numero e cambiare forma nel tempo a causa di questi processi degradativi, mimando superficialmente la crescita o la trasformazione batterica, ma non rappresentano organismi viventi né convalidano la teoria dei microzimi. Analisi molecolari (come la ricerca di DNA batterico specifico) in questi campioni spesso risultano negative o rilevano contaminanti ambientali.

In conclusione, mentre la Teoria dei Germi ha trovato ampia conferma e applicazione, le idee specifiche di Béchamp sui microzimi e sul pleomorfismo come da lui inteso non sono supportate dalla scienza moderna. La variabilità morfologica dei batteri è un fenomeno reale ma spiegato da meccanismi genetici e molecolari specifici. Fenomeni apparentemente anomali come i nanobatteri o le particelle osservate in LBA hanno trovato spiegazioni convenzionali biochimiche o biofisiche. Questo non invalida necessariamente l’importanza generale del “terreno” (l’ambiente interno dell’ospite), ma separa questo concetto più ampio dalle specifiche teorie meccanicistiche proposte da Béchamp.

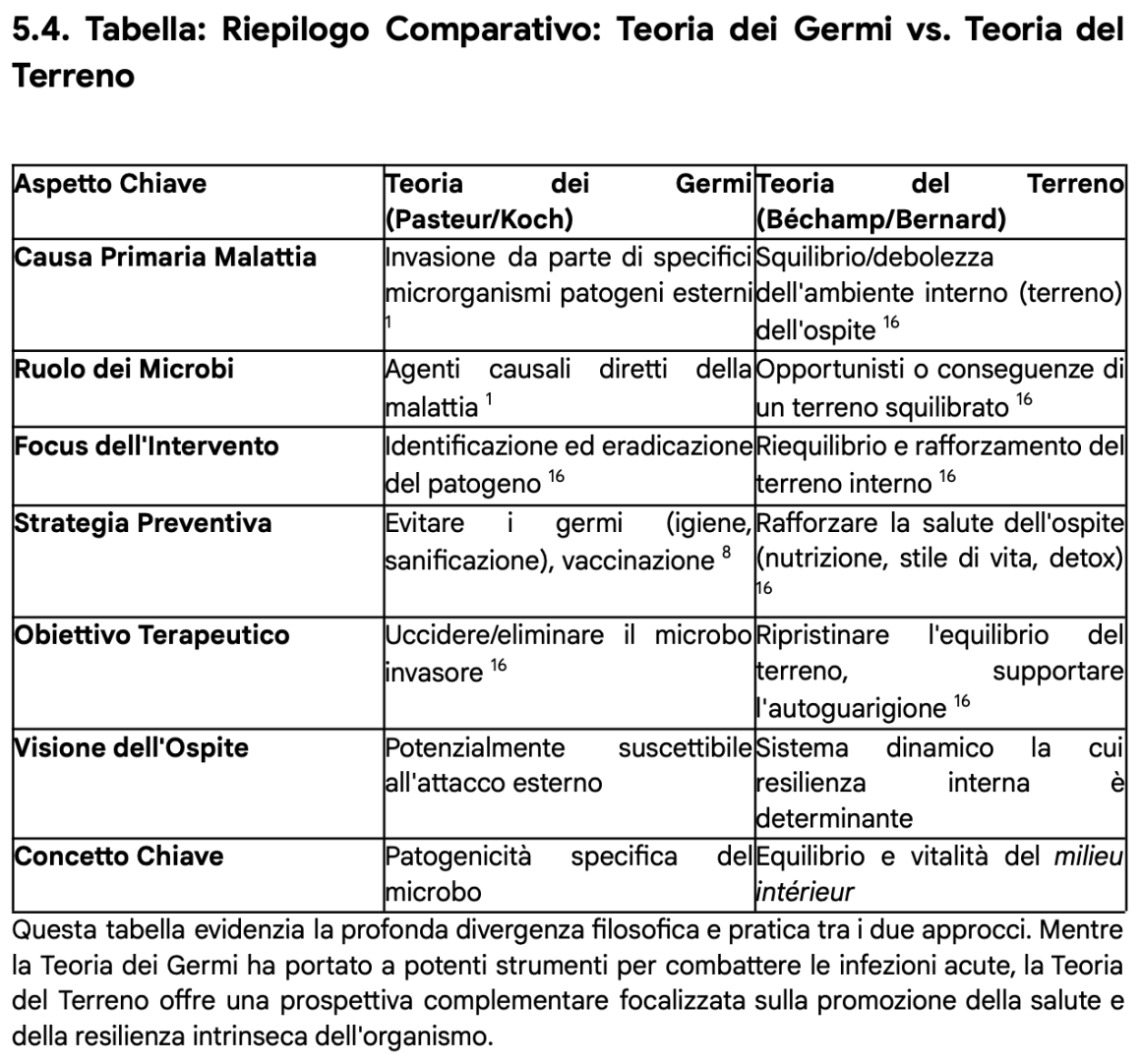

Sezione 5. Germi vs. Terreno: Approcci Contrastanti alla Salute

La dicotomia tra la Teoria dei Germi e la Teoria del Terreno si riflette in approcci fondamentalmente diversi alla comprensione della causa delle malattie, alle strategie di prevenzione e alle modalità terapeutiche. Comprendere queste differenze è essenziale per valutare i punti di forza e i limiti di ciascuna prospettiva.

5.1. Eziologia (Causa della Malattia)

Teoria dei Germi: La causa primaria della malattia infettiva è l’invasione dell’organismo da parte di un agente patogeno specifico esterno: un batterio, un virus, un fungo o un parassita. La malattia è vista come il risultato diretto dell’azione del microbo (es. produzione di tossine, danno tissutale diretto, reazione immunitaria scatenata dal microbo). L’attenzione è focalizzata sulla virulenza e sulle caratteristiche dell’agente infettivo. La presenza del germe specifico è considerata necessaria e spesso sufficiente (in un ospite suscettibile) per causare la malattia corrispondente.

Teoria del Terreno: La causa primaria della malattia risiede in uno squilibrio o in una debolezza dell’ambiente interno dell’ospite (il “terreno”). Fattori come la nutrizione inadeguata, l’accumulo di tossine, lo stress cronico, l’acidosi tissutale o un sistema immunitario compromesso creano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. I microbi associati alla malattia sono visti come opportunisti che approfittano di un terreno indebolito, o addirittura come manifestazioni endogene di questo squilibrio (secondo l’interpretazione pleomorfica di Béchamp). L’attenzione è focalizzata sulla suscettibilità e sulla resilienza dell’ospite. Il “germe” è considerato un fattore secondario o una conseguenza, non la causa iniziale.

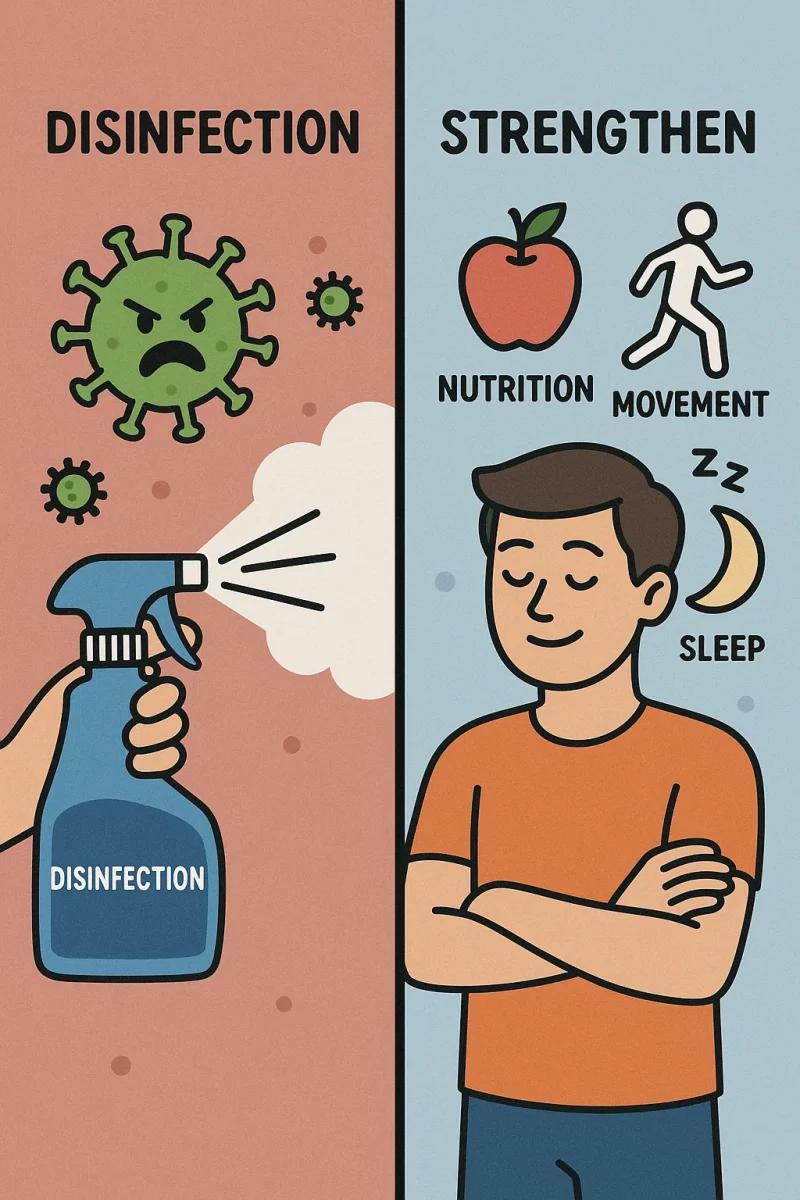

5.2. Strategie di Prevenzione

Teoria dei Germi: La prevenzione si concentra sull’evitare il contatto con i patogeni e sull’eliminazione dei microbi dall’ambiente e dal corpo. Le strategie chiave includono:

Igiene e Sanificazione: Lavaggio delle mani, pulizia, disinfezione, sterilizzazione (acqua, cibo, strumenti medici).

Vaccinazione: Stimolazione del sistema immunitario a riconoscere e combattere specifici patogeni attraverso l’esposizione ad agenti attenuati, inattivati o a componenti microbiche.

Isolamento e Quarantena: Limitare la diffusione dei patogeni separando gli individui infetti.

Profilassi: Uso preventivo di farmaci antimicrobici in situazioni ad alto rischio.

Teoria del Terreno: La prevenzione mira a rafforzare la salute generale e la resilienza dell’ospite, mantenendo un ambiente interno equilibrato e robusto, in grado di resistere naturalmente alle sfide. Le strategie chiave includono:

Nutrizione Ottimale: Dieta equilibrata, ricca di nutrienti essenziali, cibi integrali, con attenzione alla qualità (es. biologico, riduzione zuccheri e cibi processati).

Stile di Vita Sano: Esercizio fisico regolare, sonno adeguato e ristoratore, gestione dello stress (tecniche di rilassamento, mindfulness).

Detossificazione: Ridurre l’esposizione a tossine ambientali (inquinamento, pesticidi, metalli pesanti) e supportare i naturali processi di eliminazione del corpo (fegato, reni, intestino).

Equilibrio del Microbioma: Promuovere una flora intestinale sana attraverso probiotici, prebiotici e una dieta adeguata.

Benessere Mentale ed Emotivo: Riconoscere l’impatto dello stato psicologico sulla fisiologia.

5.3. Approcci Terapeutici

Teoria dei Germi: L’obiettivo terapeutico primario è identificare ed eliminare l’agente patogeno specifico responsabile della malattia. Gli strumenti principali sono:

Farmaci Antimicrobici: Antibiotici per le infezioni batteriche, antivirali per quelle virali, antifungini per quelle fungine.

Antitossine: Neutralizzare le tossine prodotte da alcuni batteri (es. difterite, tetano).

Terapie di Supporto: Gestire i sintomi e sostenere le funzioni vitali mentre il corpo combatte l’infezione.

Teoria del Terreno: L’obiettivo terapeutico è riequilibrare e ripristinare l’ambiente interno dell’ospite, supportando le capacità innate di autoguarigione del corpo. Le terapie si concentrano su:

Interventi sullo Stile di Vita: Modifiche dietetiche, gestione dello stress, ottimizzazione del sonno.

Supporto Nutrizionale: Supplementazione mirata per correggere carenze e supportare la funzione immunitaria e metabolica.

Detossificazione: Utilizzo di metodi per facilitare l’eliminazione delle tossine.

Modulazione Immunitaria: Terapie volte ad equilibrare la risposta immunitaria piuttosto che a sopprimerla o stimolarla indiscriminatamente.

Riequilibrio Fisiologico: Interventi per correggere squilibri specifici (es. pH, infiammazione cronica).

Sezione 6. Rilevanza nel XXI Secolo: Dalla Medicina al Biohacking

Il dibattito tra Germi e Terreno, lungi dall’essere confinato ai libri di storia, continua a influenzare profondamente il modo in cui pensiamo alla salute e alla malattia nel XXI secolo. L’evoluzione delle sfide sanitarie e le nuove scoperte scientifiche stanno portando a una riconsiderazione dei meriti e dei limiti di entrambi i paradigmi, con implicazioni significative per la medicina convenzionale, gli approcci olistici e le pratiche emergenti come il biohacking.

6.1. La Teoria dei Germi Oggi: Successi Duraturi e Nuove Frontiere

Non si può negare l’enorme successo della Teoria dei Germi. Le pratiche igieniche, la sanificazione, i vaccini e gli antibiotici, tutti derivati diretti di questo paradigma, hanno drasticamente ridotto la mortalità per malattie infettive e aumentato l’aspettativa di vita in tutto il mondo. Rimane il fondamento indispensabile per comprendere e combattere le epidemie e le infezioni acute. Tuttavia, il XXI secolo presenta sfide che evidenziano i limiti di un approccio esclusivamente germo-centrico:

Resistenza agli Antibiotici: L’uso estensivo, e talvolta eccessivo, di antibiotici – una logica conseguenza del voler “uccidere il germe” – ha portato alla selezione e alla diffusione di ceppi batterici resistenti, minacciando l’efficacia di questi farmaci salvavita. Questo problema globale impone di ripensare le strategie terapeutiche e di considerare approcci che riducano la dipendenza dagli antibiotici.

Malattie Croniche Complesse: La Teoria dei Germi offre spiegazioni meno complete per l’epidemia moderna di malattie croniche non trasmissibili, come le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, le malattie autoimmuni e molti tumori. Sebbene alcuni microbi possano giocare un ruolo (es. H. pylori e ulcere/cancro gastrico, HPV e cancro cervicale), la causa principale di queste condizioni risiede in una complessa interazione tra fattori genetici, stile di vita (dieta, sedentarietà, stress), esposizioni ambientali e processi infiammatori cronici interni – tutti elementi più vicini al concetto di “terreno”.

La Rivoluzione del Microbioma: La scoperta che il corpo umano ospita trilioni di microrganismi (batteri, virus, funghi) che vivono in simbiosi con noi, specialmente nell’intestino, ha rivoluzionato la biologia. Questo microbioma non è un nemico da eradicare, ma un partner essenziale per la digestione, lo sviluppo del sistema immunitario, la produzione di vitamine e persino la salute mentale. L’alterazione di questo ecosistema interno (disbiosi), spesso causata proprio da antibiotici o da una dieta scorretta, è implicata in numerose malattie. Questo sposta l’attenzione dalla semplice eliminazione dei “germi cattivi” alla necessità di coltivare un “terreno” microbico sano ed equilibrato.

Queste sfide non invalidano la Teoria dei Germi, ma suggeriscono che essa, da sola, non è più sufficiente. La crescente consapevolezza della complessità biologica, del ruolo dell’ambiente interno e delle conseguenze impreviste degli interventi focalizzati solo sul patogeno sta spingendo la scienza e la medicina a riconsiderare l’importanza dei fattori legati all’ospite – in altre parole, del “terreno”.

6.2. Concetti di Terreno nella Pratica Moderna: Approcci Olistici e Funzionali

Mentre le specifiche teorie di Béchamp sui microzimi non hanno trovato conferma, i principi generali della Teoria del Terreno – l’importanza dell’ambiente interno, della resilienza dell’ospite e dell’equilibrio fisiologico – sono vivi e vegeti e informano molti approcci sanitari contemporanei, spesso definiti olistici, funzionali o integrativi:

Medicina Olistica: Considera l’individuo nella sua interezza (corpo, mente, spirito) e sottolinea l’interconnessione tra stile di vita, ambiente ed equilibrio interno come determinanti della salute.

Medicina Funzionale: Cerca le cause profonde della malattia indagando gli squilibri nei sistemi fisiologici fondamentali, come la salute intestinale, i processi infiammatori, la detossificazione, l’equilibrio ormonale e lo stato nutrizionale – tutti aspetti chiave del “terreno”.

Naturopatia: Utilizza terapie naturali (dieta, erbe, idroterapia, ecc.) per supportare la vis medicatrix naturae (la forza curativa intrinseca della natura/corpo) e ripristinare l’equilibrio interno.

Medicina Integrativa: Combina trattamenti convenzionali basati sull’evidenza con terapie complementari anch’esse supportate da prove scientifiche, spesso incorporando strategie focalizzate sullo stile di vita e sul rafforzamento del terreno (nutrizione, gestione dello stress, agopuntura, yoga).

Chiropratica: Alcuni approcci chiropratici enfatizzano il ruolo del sistema nervoso nel regolare l’omeostasi e la capacità del corpo di adattarsi e guarire, considerando gli aggiustamenti spinali come un modo per ottimizzare questa funzione intrinseca, in linea con l’idea di supportare il terreno interno.

Tutti questi approcci condividono un focus sulla prevenzione e sul trattamento attraverso l’ottimizzazione dell’ambiente interno. Promuovono attivamente interventi sullo stile di vita come la scelta di cibi biologici e non processati, la riduzione dell’assunzione di zuccheri, l’ottimizzazione dei grassi essenziali (omega-3), la gestione dello stress, l’esercizio fisico, il sonno di qualità e la cura del microbioma intestinale.

È importante notare che l’applicazione moderna dei principi del terreno non si basa più solo su concetti filosofici, ma integra sempre più misurazioni oggettive e biomarcatori. Analisi del sangue avanzate, test genetici, sequenziamento del microbioma, monitoraggio continuo del glucosio e l’uso di dispositivi indossabili (wearables) permettono di “quantificare” lo stato del terreno individuale e di personalizzare gli interventi. Si passa da un concetto astratto a una gestione basata sui dati dell’ambiente interno.

6.3. Biohacking Biointegrato: Ottimizzare il Terreno per Performance e Longevità

Il movimento del biohacking, in particolare nella sua accezione “biointegrata”, rappresenta forse l’incarnazione più moderna e tecnologicamente avanzata della filosofia del terreno. Definito come l’arte e la scienza di modificare l’ambiente interno ed esterno per controllare la propria biologia e ottimizzare le prestazioni fisiche e mentali, la salute e la longevità, il biohacking adotta intrinsecamente una prospettiva terreno-centrica. L’obiettivo non è primariamente combattere le malattie (anche se la prevenzione è una conseguenza), ma migliorare proattivamente il funzionamento del sistema biologico.

I biohacker utilizzano un approccio sistemico e spesso basato sull’autosperimentazione (esperimento sul singolo, n=1), impiegando una vasta gamma di strumenti e tecniche per modulare il proprio “terreno”:

Nutrizione di Precisione: Diete specifiche (chetogenica, paleo, digiuno intermittente), integratori mirati (nutraceutici, nootropici), focus sulla qualità degli alimenti (es. caffè “bulletproof” con burro grass-fed e olio MCT per energia e concentrazione). L’obiettivo è ottimizzare il metabolismo, l’energia cellulare e la funzione cerebrale.

Ottimizzazione del Sonno: Monitoraggio dettagliato delle fasi del sonno tramite dispositivi indossabili per identificare pattern e personalizzare routine e orari di sveglia per massimizzare il recupero e la rigenerazione.

Gestione dello Stress e Resilienza: Tecniche come meditazione, training della variabilità della frequenza cardiaca (HRV), neurofeedback, esposizione controllata al freddo o al caldo per migliorare la risposta allo stress e la capacità adattativa.

Modulazione del Microbioma: Uso di probiotici, prebiotici, alimenti fermentati e test specifici per ottimizzare la salute intestinale, riconosciuta come centrale per l’immunità e il benessere generale.

Controllo Ambientale: Attenzione alla qualità dell’aria e dell’acqua, ottimizzazione dell’esposizione alla luce (luce blu di giorno, blocco della luce blu di sera), riduzione dell’esposizione a campi elettromagnetici (EMF).

Tecnologia e Dati: Uso intensivo di wearables (fitness tracker, monitor continui del glucosio – CGM), test genetici e analisi del sangue avanzate per monitorare i biomarcatori, personalizzare gli interventi e tracciare i progressi.

Interventi Avanzati: Esplorazione (talvolta ai margini della scienza consolidata e con cautela necessaria verso la pseudoscienza) di peptidi, terapie cellulari, o altre tecnologie emergenti per migliorare la funzione biologica.

Il biohacking, quindi, si allinea filosoficamente con la Teoria del Terreno nel suo focus sul rafforzamento e ottimizzazione dell’ospite. Tuttavia, lo fa utilizzando gli strumenti e le conoscenze della scienza e della tecnologia del XXI secolo, andando ben oltre le possibilità dell’epoca di Béchamp. Rappresenta un’applicazione pratica e proattiva dei principi del terreno, spostando l’enfasi dalla reazione alla malattia all’ottimizzazione continua della salute e delle prestazioni.

Conclusione

Il dibattito storico tra la Teoria dei Germi di Louis Pasteur e la Teoria del Terreno di Antoine Béchamp rappresenta molto più di una semplice disputa accademica del passato. Esso incarna una tensione fondamentale nel modo di concepire la salute e la malattia che rimane estremamente attuale. L’analisi condotta in questo report ha evidenziato i contributi rivoluzionari della Teoria dei Germi, che ha fornito gli strumenti concettuali e pratici per comprendere e combattere efficacemente le malattie infettive, portando a progressi incalcolabili in igiene, chirurgia e vaccinologia. La sua validità nel contesto delle infezioni acute rimane indiscussa.

Al contempo, l’analisi ha mostrato come le idee specifiche di Béchamp sui microzimi e sul pleomorfismo da lui teorizzato non abbiano trovato conferma scientifica. Tuttavia, il principio centrale della sua Teoria del Terreno – l’importanza cruciale dell’ambiente interno dell’ospite nel determinare la suscettibilità alla malattia e la resilienza complessiva – sta vivendo una rinascita significativa. Le sfide sanitarie moderne, come la resistenza agli antibiotici, l’aumento delle malattie croniche complesse e le scoperte sul microbioma umano, hanno messo in luce i limiti di un modello esclusivamente germo-centrico e hanno riportato prepotentemente l’attenzione sui fattori legati all’ospite.

Una comprensione moderna ed equilibrata della salute non può prescindere dall’integrazione di entrambe le prospettive. È necessario riconoscere l’esistenza e il ruolo degli agenti patogeni esterni (Germ Theory), adottando misure appropriate per prevenirne la diffusione e trattare le infezioni quando necessario. Allo stesso tempo, è fondamentale valorizzare e coltivare la salute del “terreno” interno (Terrain Theory principles), riconoscendo che la nostra resilienza, la nostra risposta immunitaria e la nostra suscettibilità alle malattie (infettive e croniche) sono profondamente influenzate dal nostro stile di vita, dalla nostra alimentazione, dal nostro stato di stress, dalla nostra genetica e dall’equilibrio del nostro ecosistema microbico interno.

In questo contesto, pratiche come il “biohacking biointegrato” emergono come un tentativo contemporaneo di applicare attivamente i principi del terreno. Utilizzando la scienza, la tecnologia e l’auto-monitoraggio, il biohacking mira a ottimizzare l’ambiente interno per migliorare le prestazioni, la salute e la longevità, incarnando una filosofia proattiva focalizzata sul potenziamento dell’organismo piuttosto che sulla sola difesa da minacce esterne.

In definitiva, la lezione più importante che emerge dal riesame del dibattito Pasteur-Béchamp è la necessità di superare una visione dicotomica. La salute ottimale non deriva né dalla negazione dei germi né dalla negazione del terreno, ma da una comprensione integrata che rispetti la complessità dell’interazione ospite-ambiente-microbioma. Un approccio efficace alla salute nel XXI secolo deve saper coniugare la vigilanza contro le minacce esterne con la coltivazione attiva di un terreno interno forte, resiliente e vitale.

Clicca sulla immagine qui sotto per vedere la videolezione dell’articolo che hai appena letto

Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi avere aggiornamenti:

Bibliografia

1. Germ Theory – Health and the People – Newcastle University, https://healthandthepeople.ncl.ac.uk/germ-theory/

2. Louis Pasteur: vita, vaccino e altre scoperte – Studenti.it, www.studenti.it/louis-pasteur-biografia-vaccino-e-altre-scoperte.html

3. Germ Theory, Pasteur & Koch – History: AQA GCSE Health & the People – Seneca, 2025, https://senecalearning.com/en-GB/revision-notes/gcse/history/aqa/health-and-th e-people/3-1-1-germ-theory-pasteur-and-koch

4. Il bicentenario di Louis Pasteur, il primo microbiologo – Università di Bologna, https://www.unibo.it/it/notizie-e-eventi/bacheca/il-bicentenario-di-louis-pasteur-i l-primo-microbiologo

5. 1854-1886 – Le grandi scoperte di Pasteur – VaccinarSì, www.vaccinarsi.org/scienza-conoscenza/combattere-le-pandemie/storia- delle-epidemie/1854-1886-le-grandi-scoperte-di-pasteur

6. Pasteur e i ‘cacciatori di microbi’ – Cura e Comunità

7. Pasteur Begins Developing Germ Theory and Microbiology | EBSCO Research 2025, 19

8. L’eredità di Louis Pasteur a 200 anni dalla sua nascita | Fondazione Umberto Veronesi, www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/da-non-perdere/leredita-di-l ouis-pasteur-a-200-anni-dalla-sua-nascita

9. Pasteur, l’eroe della medicina (che non era medico) – Storica National Geographic, https://www.storicang.it/a/pasteur-leroe-della-medicina-che-non-era-medico_15 747

10. A Theory of Germs – Science, Medicine, and Animals – NCBI Bookshelf,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK24649/

11. Germ theory | Definition, Development, & Facts Britannica,https://www.britannica.com/science/germ-theory

12. La storia dei vaccini : medicina, politica ed economia – CriticaMarxista,https://criticamarxista.com/2021/07/27/la-storia-dei-vaccini-medicina-politica-ed- economia/

13. STORIE DI FARMACI CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO: DA IPPOCRATE AI VACCINI, 2025, https://conszurigo.esteri.it/wp-content/uploads/2025/03/Storie-di-Farmaci-1-Vacc ini-FINAL-17-3-25.pdf

14. Guarda Louis Pasteur, i vaccini e la nascita della Medicina moderna, https://www.aiporassegna.it/article/view/113/120

15. Louis Pasteur, fermentation, and a rival https://scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0038-235320070005000 08

16. Terrain vs Germ Theory: Health Insights – Neurohealth Wellness

17. Monomorfismo e Pleiomorfismo: il dibattito è aperto – Centro Studi Naturopatici, 2025, http://centrostudinaturopatici.blogspot.com/2010/10/monomorfismo-e-pleomorf ismo-il.html

18. Proteggersi dalle infezioni: il terreno conta più dei germi – Plein Air

19. Antoine Béchamp – Wikipedia,https://it.wikipedia.org/wiki/Antoine_B%C3%A9champ

20. Pleomorphic bacteria-like structures in human blood represent non …,

21. Analisi del Sangue Vivo al Microscopio – Estratto – Il Giardino dei Libri,https://www.ilgiardinodeilibri.it/speciali/analisi-del-sangue-vivo-al-microscopio-an teprima-del-libro-di-rocco-palmisano.php

22. Antoine Béchamp, Wikipedia,https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_B%C3%A9champ

23. Bechamp or Pasteur?: A Lost Chapter in the history of biology – Amazon UK, 2025

24. Bechamp or Pasteur?: A Lost Chapter in the history of biology (Hardcover) https://www.harvard.com/book/9780980297607

25. Bechamp or Pasteur?: Hume, Ethel D.: 9780980297607 – Amazon.com, https://www.amazon.com/Bechamp-Pasteur-Chapter-history-biology/dp/098029 7605

26. Development of the Biopsychosocial Model of Medicine | Journal of …, https://journalofethics.ama-assn.org/article/development-biopsychosocial-model -medicine/2013-04

27. Louis Pasteur www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780191826719.001.0001 /q-oro-ed4-00008195

28. The Microbe is Nothing, the Terrain is Everything – Sabbath,

29. The Germ Theory: A Chiropractic Look at the Germ Theory – Pathways to Family

30. A new class of protein sensor links spirochete pleomorphism …,https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10653840/

31. Age-Dependent Pleomorphism in Mycobacterium monacense Cultures

32. Characterization of Granulations of Calcium and Apatite in Serum as …

33. rvachiropractic.com, https://rvachiropractic.com/blog/navigating-the-terrain-unveiling-the-terrain-the ory-of-health

34. A Holistic Approach to Antibiotic Resistance – Dr. Allison Becker

35. Unveiling the Terrain Theory of Health – Blog Posts — Jamison …,https://rvachiropractic.com/blog/navigating-the-terrain-unveiling-the-terrain-the ory-of-health

36. SALUTE DELL’ANZIANO E MEDICINA INTEGRATA www.regione.toscana.it/documents/10180/232587311/MC_56_totale.pdf/9f c18841-04b4-27b3-29e9-0d3aa22009e4?t=1736251698395

37. Biohacking: cos’è e come può aiutare a vivere meglio – Blog dell’Università Niccolò Cusano, https://www.unicusano.it/blog/universita/biohacking/

38. Biohacking e limiti del corpo umano | Manuel Salvadori | TEDxToranoNuovo

AVVERTENZE

Le informazioni contenute in questo sito sono solo a scopo didattico. Questo sito non fornisce e non può fornire consulenza medica. Non deve essere usato come sostituto delle cure mediche e dei consigli del tuo medico. Potrebbero esserci variazioni sul trattamento che il medico può raccomandare in base a fatti e circostanze individuali. La medicina è una scienza dinamica e dovrebbe essere considerata di conseguenza. Queste informazioni non devono essere utilizzate per diagnosticare o trattare alcuna condizione. Non siamo responsabili per il modo in cui utilizzi e implementi le informazioni che ricevi. Questo sito è destinato all’uso solo da parte di adulti sani. Il Sito non è destinato all’uso da parte di minori, donne in gravidanza o individui con qualsiasi tipo di condizione di salute.

NON IGNORARE MAI I CONSIGLI MEDICI PROFESSIONALI A CAUSA DI QUALCOSA CHE HAI LETTO SU QUESTO SITO. NON AFFIDARTI MAI ALLE INFORMAZIONI CHE HAI RICEVUTO SU QUESTO SITO INVECE DI CERCARE UNA CONSULENZA MEDICA PROFESSIONALE. CONTATTA SEMPRE IL TUO MEDICO DI FIDUCIA E CHIEDI IL SUO PARERE SULLE INFORMAZIONI CHE LEGGI SU QUESTO SITO. NON APPLICARE CIO’ CHE LEGGI SU QUESTO SITO SENZA IL PARERE DEL TUO MEDICO DI FIDUCIA. NON UTILIZZARE QUESTO SITO PER LE EMERGENZE MEDICHE.